仮想通貨を始めたばかりの初心者にとって、「税金」は少しハードルが高いテーマです。

利益が出たら税金を払う必要があるの?

いくら利益が出たらいくら税金がかかるの?

と疑問に思う方も多いはずです。

この記事では、初心者でも理解できるように、仮想通貨の税金の基本から、海外取引所での注意点をやさしく解説します。

最後まで読めば、仮想通貨の税金について迷うことなく理解でき、安心して仮想通貨が運用できますよ。

仮想通貨の利益には税金がかかるの?

仮想通貨の利益は「雑所得」に分類される

仮想通貨を売却したり、別のコインに交換したりすると、利益が発生します。この利益は日本の税法上、「雑所得」に分類されます。雑所得は給与所得や事業所得とは別で計算されます。

例えば、ビットコインを10万円で買って15万円で売った場合、差額の5万円が課税対象の利益です。さらに、ビットコインをイーサリアムに交換した場合も、その時点の差益が雑所得として扱われます。

💡 初心者向けポイント

「仮想通貨同士の交換でも利益が出る」という点は意外と見落としがちです。

例えば、1BTCを100万円で購入し、0.5BTC(50万円分)をETHに交換して60万円の価値になった場合、差額の10万円が課税対象になります。

株やFXとの違い

株やFXは「譲渡所得」や「申告分離課税」が適用されることが多く、税率が固定される場合があります。

一方、仮想通貨は総合課税・累進課税が適用されるため、他の所得と合算して所得税率が決まります。

つまり、給与が多い人は仮想通貨で少額の利益が出ても税率が高くなる可能性があります。

株式(譲渡所得)

- 株や投資信託、ETFなどは「金融商品取引法」でちゃんと整備されてる金融商品。

- だから「申告分離課税」で 利益は20.315%一律。

- 損益通算や繰越控除(3年)もできる。

仮想通貨(暗号資産:雑所得)

- 2017年に法的に「資金決済法」で“暗号資産”と定義されたけど、まだ「金融商品取引法上の有価証券」じゃない。

- 投資というより「物の売買・交換」に近い扱い。

- そのため、売却益やスワップ・マイニング報酬は「雑所得」とされ、給与や副業の所得と合算されて総合課税。

- 所得税率は5%〜45%+住民税10%で、最高55%までかかる。

例えば、

株で1,000万円利益 → 税金約203万円(20.315%固定)

仮想通貨で1,000万円利益(給与600万の人)→ 所得合算で税率45%+住民税10% → 税金約550万円 😱

まとめると

- 株 = 国が「金融商品」と認めて特別ルール(分離課税)がある

- 仮想通貨 = まだ投資商品として整備されてないから、通常の「雑所得」扱い

実は、将来は仮想通貨も株と同じ「申告分離課税20%」にしようって税制改正の議論は出てるんだよ。

でも国としては「投機的でハイリスクだからまだ慎重に…」って立場。

譲渡所得・雑所得・一時所得・非課税の見分けポイント

株・仮想通貨・一時所得・非課税の違い(具体例付き)

| 種類 | 課税区分 | 特徴 | 税率の目安 | 具体例(円換算) |

|---|---|---|---|---|

| 株・投資信託 | 譲渡所得 | 売買益専用の所得。申告分離課税で給与と合算しない | 約20%(所得税+住民税) | 例:株100万円購入 → 売却120万円 → 利益20万円 × 20% → 税4万円 |

| 仮想通貨 | 雑所得 | 売買益・ステーキング報酬・エアドロップが対象。給与と合算される | 5~45%(所得に応じて変動) | 例:BTC100万円購入 → 売却150万円 → 利益50万円 × 所得税率(例20%) → 税10万円 |

| 一時所得 | 一時所得 | 懸賞やキャンペーンボーナスなど臨時で得たお金。50万円控除あり | 総合課税(控除後の1/2に課税) | 例:キャンペーンボーナス60,000円 → 50,000円控除 → 課税対象10,000円 × 1/2 → 税5,000円 |

| 非課税 | 非課税 | 課税されない。ハードフォークや技術的移行など | 0% | 例:旧通貨が新通貨に自動移行 → 課税なし |

仮想通貨の税金はいくらからかかる?

仮想通貨の利益は 雑所得 として課税されます。給与所得者でもフリーランスでも、年間の利益が 20万円を超えると確定申告が必要 です。利益は「売却・交換・ステーキング報酬・エアドロップ」などで発生した全ての収益を合算して計算します。

少額でも申告を忘れると追徴課税のリスクがあるため、取引記録を日々保存しておくことが大切です。

給与所得者(会社員)の場合

給与所得者は会社で源泉徴収されるため、給与以外の雑所得が 年間20万円以下 なら申告不要です。しかし、給与以外の雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。また、住民税も別で課税されるため、少額でも市区町村のルールを確認することが重要です。

フリーランス・自営業の場合

フリーランスや自営業者は給与所得がないため、仮想通貨の利益も 総合課税 の対象になります。年間20万円以下であっても、事業所得と合算して税額が発生する場合があります。取引履歴を整理し、雑所得として正確に計算することが重要です。

総合課税の特徴・税率・具体例

| 課税区分 | 特徴 | 税率の目安 | 具体例(円換算・住民税込み) |

|---|---|---|---|

| 総合課税 | 給与所得や事業所得など、すべての所得を合算して課税額を決定。仮想通貨の利益も雑所得として含まれる。所得が多いほど税率が上がり、控除も合算所得に適用。 | 所得税:5%~45%(累進課税) 住民税:一律10%加算 例:所得合計200万円 → 所得税5%+住民税10%、 所得合計1,000万円 → 所得税33%+住民税10% | 給与500万円+仮想通貨利益50万円の場合 合算所得:550万円 所得税率:20%前後(控除後) 仮想通貨部分の所得税:50万円 × 20% = 10万円 住民税:50万円 × 10% = 5万円 合計税額:15万円 |

住民税の申告はどうなる?

所得税で申告不要でも、住民税は別ルールで課税される場合があります。特に給与所得者でも、雑所得が少額でも市区町村に申告が必要なケースがあります。申告を忘れると追加請求や延滞税のリスクがあるため、自治体の案内に従って正しく申告することが大切です。

💡 注意ポイント

「所得税は申告不要でも住民税は申告が必要」というケースは意外と多く、初心者が見落としがちです。

課税対象となるタイミング

売却して円に換金したとき

仮想通貨を円に戻した時点で利益が確定し、課税対象になります。たとえば1BTCを100万円で購入し、その後150万円に値上がりした時点で売却すると、差額の50万円が課税対象の利益です。たとえ銀行口座に振り込まなくても、取引所内で円に換金した時点で利益として扱われます。

仮想通貨同士を交換したとき

ビットコインでイーサリアムを買うなど、仮想通貨同士を交換した場合も「売却した」とみなされ、利益が出ていれば課税対象になります。たとえば、購入時より値上がりしたビットコインを使って別の通貨を取得した場合、その差額部分が課税対象です。「円に換えてないから大丈夫」と思って申告しないのは誤りです。

ステーキング報酬やエアドロップ

ステーキングによる報酬や、無料でもらえるエアドロップも課税対象です。受け取った時点の時価が雑所得として計算されます。たとえば、ある通貨をエアドロップで10枚もらい、その時点での価値が1枚500円なら、合計5,000円の所得が発生します。売却していなくても「受け取った瞬間」に利益が発生すると考えるのがポイントです。

💡 例

1000円相当のエアドロップを受け取った場合 → 1000円が課税対象

じゃあ、エアドロップしてステーキングして報酬もらったらどうなるの?

エアドロップ+ステーキング報酬をもらった場合の確定申告

- それぞれの受け取り時点で円換算

- 例えば

- エアドロップで20USDT → 1USDT = 150円 → 3,000円

- ステーキング報酬で0.01BTC → 1BTC = 300万円 → 3万円

- それぞれ 受け取った時点の価値 で計算します。

- 例えば

- 雑所得として合算

- どちらも雑所得扱いなので、その年の雑所得として合算(例:3,000円 + 3万円 = 33,000円)

- 経費があれば差し引く

- 報酬をもらうためにかかった取引手数料や管理ソフト代などを経費として差し引けます

- 申告

- 確定申告の雑所得欄に合算額を記入

- 所得税・住民税の対象になります

💡 ポイントは、

「もらったタイミング」が課税対象

・売却していなくても課税される

・複数の収入がある場合は全て円換算して合算する

というところです!

仮想通貨の利益はどうやって計算する?

取得価額と売却価額の差額

仮想通貨の利益は「売却価額-取得価額」で計算します。取得価額には購入金額だけでなく、取引にかかった手数料も含めるのがポイントです。例えば1BTCを100万円+手数料1万円で購入し、150万円で売却した場合、利益は49万円(150万円-101万円)です。差額を正しく計算しないと、税金を多く払ったり、逆に申告漏れになってしまう可能性があります。

計算方法の種類

仮想通貨の利益計算には「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。総平均法は1年間の取得金額を平均して計算する方法で、初心者や取引回数が多い人に向いています。移動平均法は購入のたびに取得価額を更新して計算する方法で、精度は高いですが手間がかかります。

日本の確定申告では、どちらかを選んで一貫して使う必要があります。

- 総平均法:所有している仮想通貨の平均取得価額で計算

- 移動平均法:購入ごとに取得価額を計算して平均を更新

初心者は総平均法で計算すると簡単です。

仮想通貨の税金を安くする方法はある?

損益通算はできない

仮想通貨の利益は雑所得に区分されるため、株やFXのように損失と利益を相殺する「損益通算」はできません。また、損失を翌年に繰り越すこともできないので、その年に発生した損益は必ずその年で完結します。利益が出たら申告が必要ですが、損失が出ても翌年の税金が減るわけではない点は初心者が特につまずきやすいポイントです。

経費として計上できるもの

仮想通貨の取引に直接必要な支出は、経費として計上できる場合があります。代表的なものは取引所の手数料、取引管理に使ったソフトやクラウドサービス代、学習用の書籍やセミナー費用などです。また、パソコンやスマホも取引専用であれば一部を経費にできます。ただし「生活用」と区別が曖昧なものは否認される可能性があるため注意が必要です。

青色申告や法人化

個人事業として開業届を出し、青色申告を選択すると最大65万円の控除が受けられ、経費の計上もしやすくなります。さらに取引規模が大きくなれば、法人化して会社として扱う方法もあります。法人税率は一定なので、所得が高い人にとっては節税効果が期待できます。ただし、初心者や小規模な投資家はまず個人として正しく申告することが現実的な方法です。

初心者がやりがちな失敗と注意点

・利益が20万円以下でも住民税を忘れる

仮想通貨の利益が 20万円以下 の場合、確定申告は不要になるケースがあります。これは「所得税」の話です。ところが、住民税 は別ルールで、利益が少額でも市区町村に申告が必要な場合があります。つまり「所得税は申告不要でも、住民税は課税される」ことがあるのです。もし住民税の申告を怠ると、後から追加で請求されるリスクがあります。少額の利益でも、必ず自治体のルールを確認して申告することが安心です。

・取引履歴を残さず、利益計算できなくなる

仮想通貨の利益計算は「いつ・いくらで買ったか」と「いつ・いくらで売ったか」の記録がなければ正確に算出できません。取引所によっては履歴の保存期間が限られていたり、過去のデータを後から取得できない場合もあります。そのため、取引履歴を残さずに放置すると、年末に「利益が計算できない」という事態に陥ります。結果として税務署から指摘を受けたり、推定課税されてしまう可能性もあります。日々の記録をExcelやツールに保存しておくことが大切です。

・エアドロップやステーキング報酬を申告し忘れる

エアドロップやステーキング報酬で受け取った仮想通貨も、実は「その時点の時価」で所得として課税対象になります。しかし、これを知らずに「売却していないから税金はかからない」と思い込み、申告を忘れるケースが多いです。後から税務署に指摘されると、追徴課税や延滞税が発生するリスクがあります。少額でも報酬を受け取ったら、その時の価格を記録し、確定申告に反映させることが必要です。

例外的に非課税の場合もある

- 技術的な理由で付与されただけ(ハードフォークの旧通貨から新通貨への移行など)は非課税になることがあります。

- ただし国税庁の判断によりケースバイケースなので、自分のケースを確認することが必要です。

💡 補足

Q:海外取引所だけで利益が出た場合は?

A:同じく雑所得として申告が必要です。

仮想通貨の税金に役立つツール・サービス

仮想通貨の取引は件数が多く、複数の取引所やウォレットを使うと利益計算が大変になります。そんなとき役立つのが、税金計算を自動化できるツールやサービスです。例えば「クリプタクト」「Gtax」などは取引履歴をインポートするだけで損益を自動計算し、確定申告に必要な書類も出力可能です。エクセルにまとめるよりも正確で効率的なため、初心者でも安心して申告準備ができます。

- 公式サイト:国税庁の「雑所得」解説ページ

👉No.1500 雑所得|国税庁

仮想通貨の税金に役立つツール比較

| サービス名 | 特徴 | 料金 | 初心者向けポイント |

|---|---|---|---|

| クリプタクト | 国内利用者が多く、対応取引所も豊富。確定申告書類を自動作成可能。 | 無料プランあり 有料は年額1万円~ | 取引履歴をアップロードするだけで損益計算が完了。 |

| Gtax | 日本の税制に特化。サポート体制が充実していて、初心者でも安心。 | 無料プランあり 有料は年額5,500円~ | 日本語UIでシンプル。住民税や雑所得の計算も自動化。 |

| CoinTracking | 世界中の取引所に対応。海外取引をしている人に便利。 | 無料プランあり 有料は年額約1万円~ | 海外取引にも対応可能だが、英語表記が多め。 |

まとめ|仮想通貨の税金は「知識と準備」で安心

- 仮想通貨の利益は雑所得として課税対象

- 給与所得者は20万円以下なら確定申告不要(住民税は注意)

- 海外取引所やステーキング報酬も課税対象

- 計算は自動ツールを使うと安心

- 申告を怠ると追徴課税や延滞金のリスクあり

初心者にとって仮想通貨の税金は難しく感じられますが、基本を押さえれば安心です。

大切なのは、利益の種類を区別すること、課税のタイミングを理解すること、正しい申告方法を知ること、そして申告漏れや計算ミスといった注意点に気をつけることです。取引履歴をしっかり残し、税金の仕組みを理解しておけば、余計な不安を抱えずに仮想通貨を運用できます。

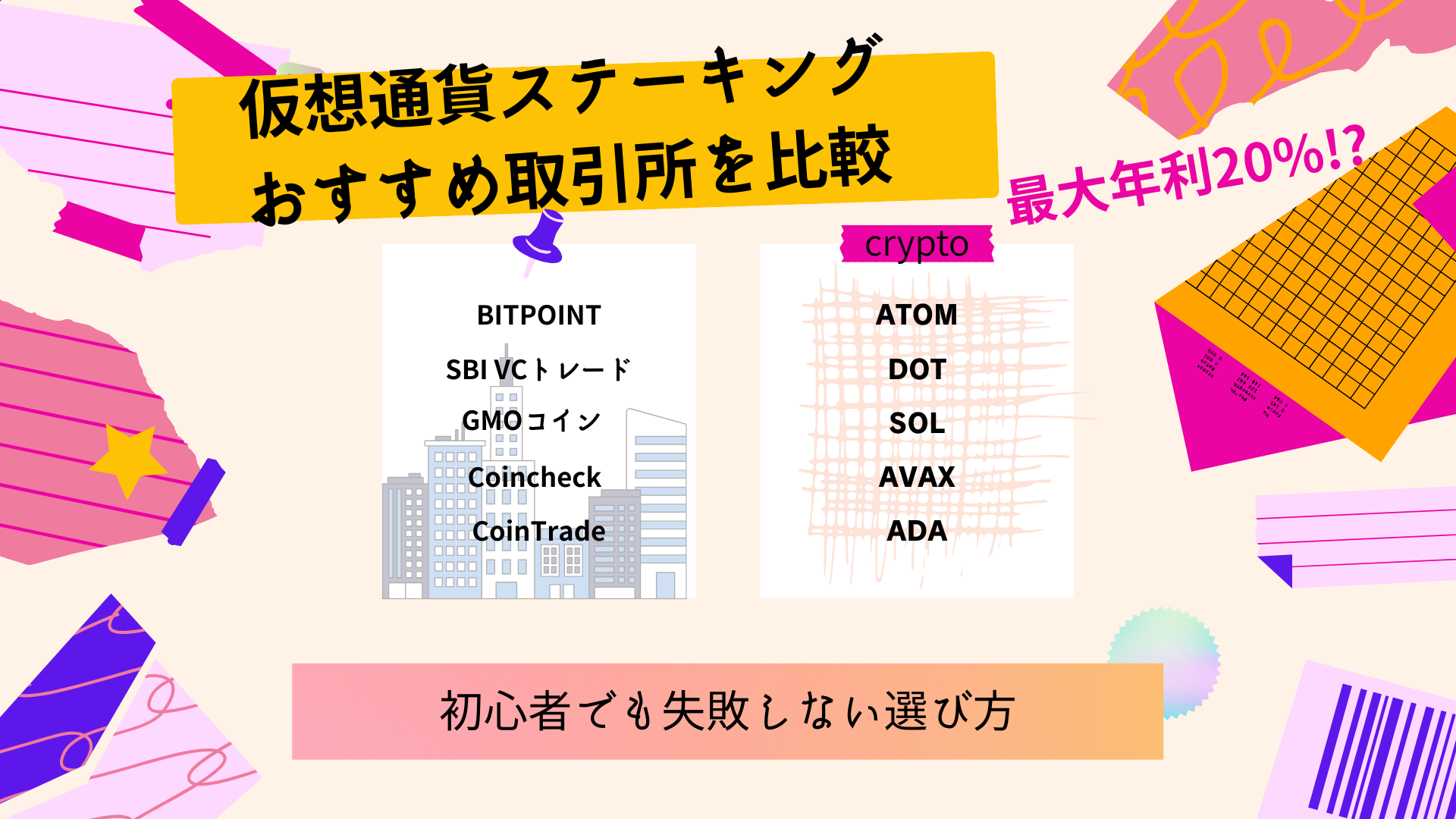

そのうえで、利益が出てもすぐに売却するのではなく、長期保有やステーキングで、持っているだけでコツコツ増やす方法もおすすめです。安易な売買で税金がかさむリスクを避けつつ、資産を効率的に育てられる選択肢として、ぜひ意識してみてくださいね。

コメント